2025年作品回顾,兼致读者

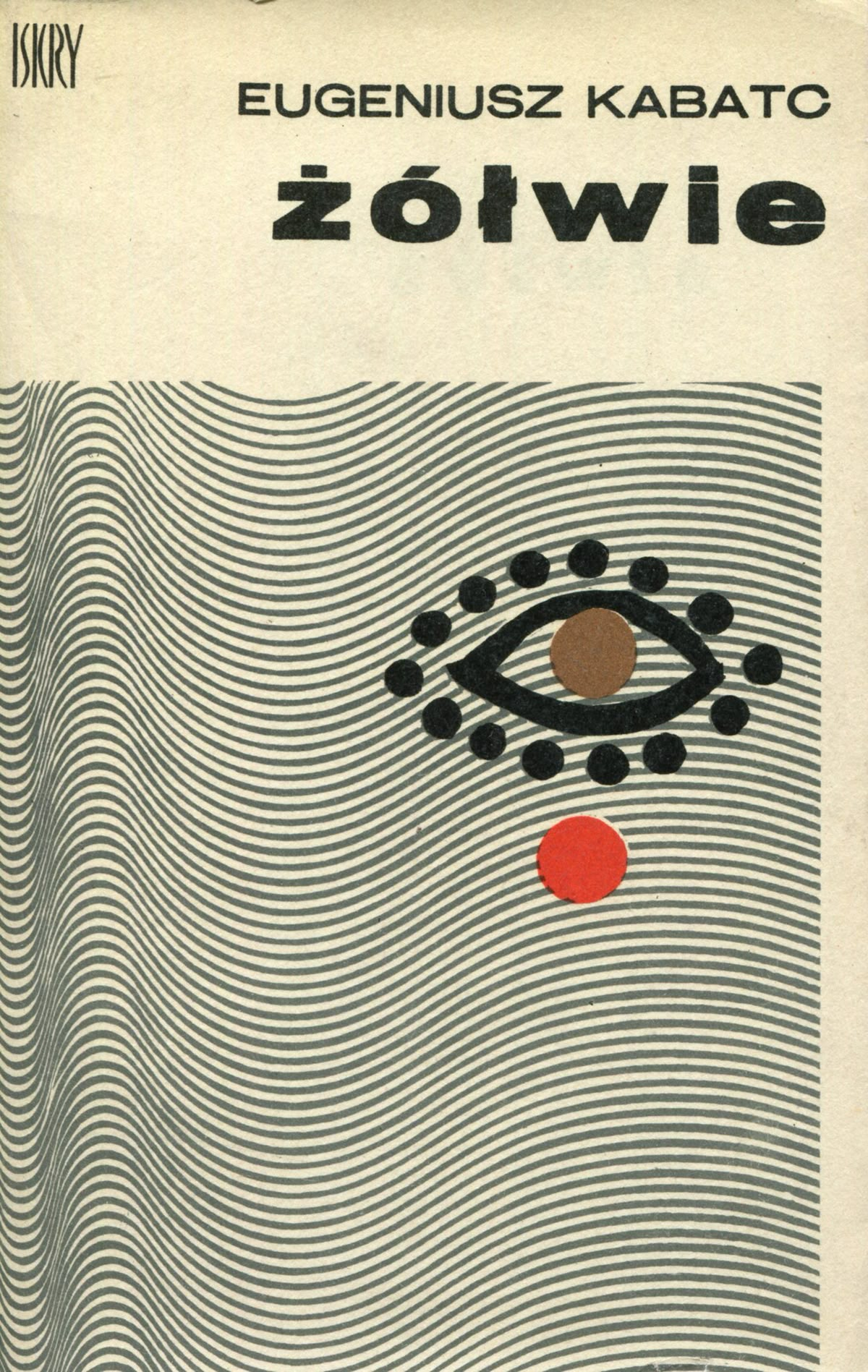

"Żółwie" Eugeniusz Kabatc Cover by Joanna Grabowska Published by Wydawnictwo Iskry | 1966

22 年年末旧的公众号消失(连废墟也没有),也值生活转体,虽然对诗的无用之思徒然持续,但期间并无肌肉和神经以措手,每年只写成一连串的极短的诗,在稍作迟缓的严格中。2025 年初重建公众号,便经过了存在而不丰饶的一年。同时有幸于你们,尽管自无人问津中我同样得到了可感的批评,便是「不太关注读者的死活」,但不是的(我一直忝列「后勤」,也许这将以别文详谈),我们作为陌异者真有「同一个梦想」之可能,而在寥寥的真挚反应中,皆小呼晦涩中之晦涩。也许吧——我似乎曾想,或应该,将自身析入某种谱系或血统,以便在某些时刻迎迓,又在它些时刻避易,又以便远交谱系性的读者。然而我且如此贫瘠,连临时的析入都无法证毕,只能敞开至于耗散,此则「礼未失而求诸野」。

以自然年为单位的回顾,仿佛就是合法的纪年体,纵使断裂于实际的历程,也顾不了那么多。在汇总 2024年诗时(见良弼∖更良弼,或 2024 年诗脞),那时我觉得「里面有一些很好的消息」,其实就是觉得一些新的写作的眉目;如今不论好坏,消息总算有了延伸。所以要反顾之,并且要愉快些,传统地。札记般。

全短,先後 · 聽説冠軍之死、論:垃圾代替異教徒·鿫的养子。这四首短诗接续去年的材质,但不再是即兴的,想处理更复杂和内省的问题。比如历史、新闻与个人史。这些诗从多元直接回归到一元论(而非二元论),因为内在抒情主体与外在世界的二元结构还来不及生成。

另外,一些关于格律的思考,基本信息在一篇自我分裂的对话中(对话李去兹 ‖ 格律:一种汉语诗学及其草图(一)),主要谈「对偶」问题,第二篇正在构思,会谈「声韵」。「声韵」与「对偶」二者便大致拼合为整体的格律。我无法谈论自己文本的起源,因为文本本身已经谈论了其自身的起源,而从我的实践到文本的自我谈论,再到他者的实践,在当下的场合中每一步都需要有过剩的自我意识,所以只能想法设法自行中介一二,后勤一二。以下为不同程度实践了「对偶」的作品:

無的的秩序。因为拒绝使用助词「的」(犯而不犯地使用了拟声词「的」),所以名为無「的」的秩序。的确最有秩序性,宗教而晶体,每一字在对偶环/链中,当时对这一形式的对偶未及命名,目前或可称之「紧致型」对偶,概念附庸自点集拓扑中的「紧致性」。这首是异常艰难地、每日疯狂但只能半行地写成的,是长诗《𣪊貞》的一段,并且使我绝望于长诗何以能以此密度的格律完成,在我生命的长度中。另,我仍想强调诗中异体字的出场,它中的愉悦还少有人知。

千海盜分千金之問題(一)。同属于《𣪊貞》,格律尤其是对偶都更轻,以与《無的的秩序》相异的节奏动力学。对偶环/链不再统治每一字,使得形式也参差了,对应于「紧致型」对偶,这一形式可以叫「离散型」对偶(概念同样来自点集拓扑),也许会是叙事文本的主要形式。

許普諾斯的得失。「离散型」对偶之于抒情诗的一例,当然,我更喜欢的是「对奇」的出现,它是一种具备救赎感的结构。失眠也许是诗歌的第一形式,是普通人的生命中平均张力最强的活动,充斥不可言说的矛盾。

噩夢童謠及它的對偶詩。「恐怖」也许是短诗难以处理的情感/主题,甚至无处碰壁。「噩夢童謠之章」来自遥远童年的一个犹新梦,几乎没加工,在恐怖鉴赏家面前算不上恐怖,我亦觉得它更多是一种记忆。此诗真正想展示的是「对偶」的恐怖性,日常记忆被对偶之后,将成为「汉字核」一般的空间,所以「對偶詩之章」便圈划。

第五個朋友童謠和說話詩。延续「恐怖」,这首剥离氛围,专注叙事,同时视作「离散型」对偶的叙事练习。前置了恐怖故事中本应延缓的信息:鬼怪(不可能之物)确实存在;但最终强调了其不可确认性:不可能之物無法被解決。但其中流淌着「不可靠叙事」的残羹。「恐怖」之情感在诗歌伦理中如何完成,目前还很可疑,因为它具有价值零度,在其中无法思考超越性。未来或许会去处理「邪恶」而非恐怖。

而以下各自面貌的诗则脱离对偶,但非全然脱离格律,而都关注着语言的物质性:

批判,陰陽,平仄。属于汉语的哀悼者的诗,当无物被表达,表达本身将变成不可能之物。(是恐怖的?)「汉语空间」(和「对偶」相似,这的确是充斥着空间性的诗)变成了「汉语时间」(在这首诗里,时间体验很晦涩,但我们最终抵达的是汉语内部的时间)。这种原初性我想变成更未来的诗的驱动,此驱动反对「词」,因为词不再是唯一的希望,至少词的关系(或「词与词」)也是。「词」(仅仅是「词」)是前语法的核心,「词」与「词」(仅仅是「词」与「词」)是后语法的,二者都能抵达原初性。

《太一天章陽雷霹靂大法》「外八」注。作为《𣪊貞》最先被写作的部分。没有对偶,但汉语性仍是其中最重要的矛盾。文字重复自身,又布满差异之裂痕(此裂痕由「外」字不同层次的形态显现,而汉字的笔画本身也是直接可视的拟态的痕迹(trace))。异体字有着深刻的无效性,单纯占有位置,不加入任何新的意义,对熵有无可奈何的保留。已进入字符集的异体字,以及大量未被编码的集外字(在电子屏幕上显示时,只能使用图片,或者利用私有区进行个人编码,且几乎与注释同来),作为增补的增补(supplément),在我们规范的阅读模式中更派生、更次要,甚至最被禁止,但它的出现根本性地破坏了我们的汉语阅读。什么是汉字的律法?——仅仅是自然法,而其他法则/法规都是第二义的。而其处理的不是个人的记忆,而是传统的记忆;但也不是民族的或政治的,而仅仅是语言的记忆。《𣪊貞》想要超越系谱学对历史/传统的线性再现,连同注释成为自觉的根基系统。最终出现的一整套文本恰恰正是其自身的起源,这一表述有点像元诗,但需强调它有可能是反对元诗的,如果必须以「元」命名,毋宁更接近「元非诗」。

稱作三相。未完成的旧作,以新的语感重写。

說畢故事的處刑師。目前个人最长也是最侧重的作品之一,语言的物性更柔和地进入,如何回顾还需更多的思考。

法官、野人與優秀畢業生(修改稿)。给槿熠。尝试投身到他者的习语中,技术是快速的,就像木材部分受湿,我们无法控制幽默的曲度,以至于成了始料未及的反讽。其中充满语言未经思考的暴力,其中声韵并非是真正经过思考后的声韵,是我当下写作系统中的异类,它本身即是一次无能的写作。

復用工人。倚声诗。如果音乐之于诗是绝对的彼岸,那么诞生乃回归。声韵对于音乐的回归。也是后结构对于音位、结构的回归,但音位不再贬低文字;而这音位构造的意义,不是语言的而是音乐的意义,语言意义在此退位,而在空白处加冕。

另有一部分诗属于始终都较清晰的系统,但这个系统尚未命名。我想我真实地处在一个新的阶段中,「昨非」等候谅解,「今是」这些诗则更内省,意在隐现一种纯洁的但更多元化的图景。有一点我最想说出:这些诗不再处理「意象」了,它有点反对意象,或者说在诗中反对「诗的意象」(如果是意象词则取消其意象性),不再带来感动或激动,这需要一点勇气。一开始是材质,然后会有真理吗?但是,这并非我所设置的诗学鹄的,或许是一种醍醐灌顶的后觉。

老人的午休。献给辅音,与对其不公正的命名。我更爱辅音而非元音,辅音在中心但并不占有。「舌邊音」是刻意误用的概念,「m」在语音学中属于双唇音而非舌邊音;「老人」可能是一种自我保存,焦虑的想象。

无槿论。为槿熠与他的诗集《槿与无菌室》而作。同时,见证者的诗。中国的此世代见证了什么?如果这一首诗确乎是自己言说的,那么答案将为「无」,因为对于生活我想要保持诚实,想要见证「物」但却不可能。我们皆非「北京完人」,而只是这样的「北京证人」。

可控終止能:以托卡馬克的視野。关于爱的禁欲主义。

你外祖父之輓歌。在我们必须继续持存的心灵中,他人死亡所象征的中断是怎样的中断?对死亡的书写不可避免,但反纪念碑。以及最重要的:抒情的可能性。

圣地。致黎源。拼贴的最自然情感是反讽,这首诗想要抛弃这种自然情感,抛弃拼贴的自动化所带来的表层的反讽。这种拼贴是内觅拼贴的边界,让拼贴反过来被打断,以反叛或更新拼贴诗的传统。在更原初的层面,所需要的并非拼贴,而是语言的、字的运动,而拼贴是最直观的对运动痕迹的留存。但之所以仍然视作拼贴,是因为还带着拼贴所具有的非连续性。

七月的初等群論。社会学旧译「群学」,「群论」延续了这一夭折的译法的可能性,也关系到屯屯屯与良弼(在诗中以「屯」与「良」出现,仿佛是数学概念),并且是实在的关系。「力酸地」可能是唯一未及时说明的私典,改造自「力苦地」,屯曾在那里造船,并邀良与我拜访力苦地之实地。改造名称言之冒失了,不如说是转化,如食物与酒的不可避免的酸败,便自我们的内心「一借立得」。

接淅而行。关于移动。此诗相较于系列其他诗具有节点性,就是说,也许更有阐释的可能。移动是根源性的,不论是对于自己,还是更大的部分。移动随时需要开始,不能因为「不地道」而中止。「南巡」则包含自我真实的地理移动。

以上便是去年完成的所有作品。今年,公众号会间隔地发布一些旧作(这在于心力或者直接就是心情),而新的写作将包含大致四个部分:一是长诗《𣪊貞》的片段(往往其中最不重要的部分最先清晰)。二是有关格律,如何总体地去实践方法论,不至于只是高尚的准备。三是《接淅而行》所属的那个系列,日常抒情的关隘与折磨,以及彻底的无神论的诗。而四,是一种更「清晰」的写作,魔术般转移读者眼中的晦涩装置,但那名为「晦涩」的却一直都在,不论如何命名;这将以一组长诗呈现,曰《常识 Ⅰ》。

2026.1.12