读书会札记 ‖ 何其芳与纪弦

Spinosaurus

抗战时期,何其芳在延安,纪弦在上海,一组有趣的对照。何其芳在政治上进步,纪弦在政治上退步,乃至成为「附汪文人」,被指为「文化汉奸」(当然,这不见于纪弦后来片面的自我回忆中)。二者怎样各自发展处于两极的抒情方式?

纪弦的《爬虫篇》的恐龙:恐龙古老到不在人类集体意识中,但又不够古老,不够有起源性;太过强力所以不神秘,不能像软体动物变成克苏鲁;所以少有人写恐龙,但其关涉到诗歌想象力。

三则对读材料

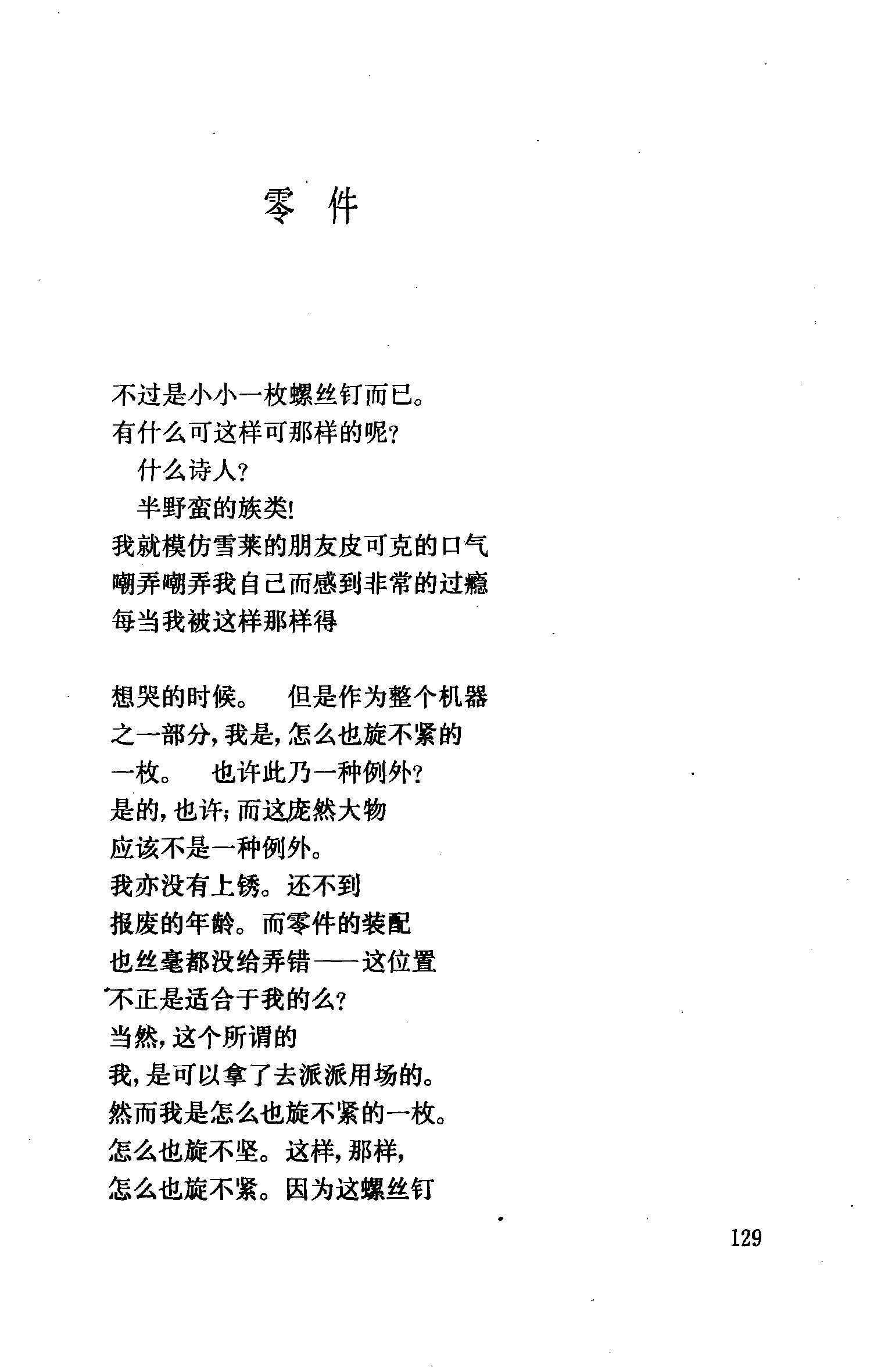

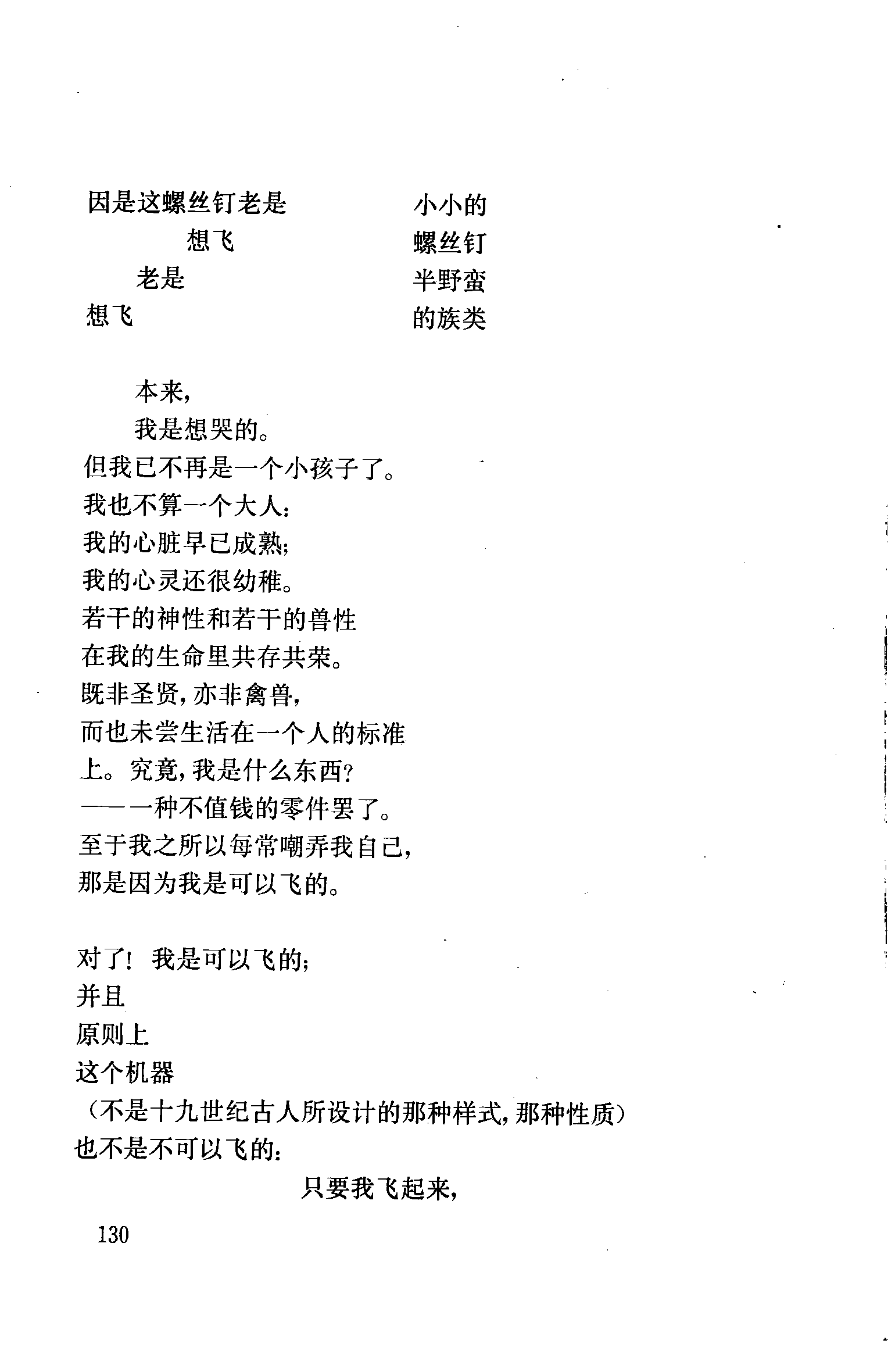

1、齿轮与螺丝钉;雪莱与飞

1940年5月,在回答中国青年社的提问时,何其芳说自己在延安“完全告别了我过去的那种不健康,不快乐的思想,而且像一个小齿轮在一个巨大的机械里和其他无数的齿轮一样快活地规律地旋转着,旋转着。我已经消失在它们里面”。这段表白后来常被引述,用以说明知识分子与延安的关系,“齿轮”与“巨大的机械”的比喻,也是个人与组织、革命之关系的一种经典想象。值得注意的是其中对“小齿轮”状态的描述:它并非只是“规律地”、按照要求旋转,而且是“快活地”旋转着。(姜涛:《“新的抒情”:何其芳《夜歌》中的“心境”与“工作”》,《文艺研究》2021年第9期,第68~84页。)

(纪弦《零件》,1961 年。「飞」在如今只剩下姿态。)

而且我的脑子是一个开着的窗子,

而且我的思想,我的众多的云,

向我纷乱地飘来,

而且五月,

白天有太好太好的阳光,

晚上有太好太好的月亮,

我不能象莫泊桑小说里的

一位神父,

因为失眠而绞着手指:

“主呵,你创造了黑夜是为了睡眠,

为什么又创造了这月亮,这群星,

这飘浮在唇边的酒一样的空气?”

我不能从床上起来,走进树林里,

说每棵树有一个美丽的灵魂,

而且和他们一起哭泣。

而且我不能象你呵,雪莱!

我不能说我是 Arielx,一个会飞的小精灵,

飞在原野上,飞在山谷里,

(何其芳《夜歌(二)》,1940 年)

(纪弦《无感不觉》,1960 年)

补充:

何其芳《虽说我们不能飞》

2、机器、小孩与大傻瓜

纪弦的「工业社会的诗」要求「有一种高度的智慧去发现机器的美」,但是何其芳面对的机器真的粉碎过「农业社会的大傻瓜」,在这种可能性之下,纪弦似乎变得难以欣赏起来。「高度的智慧」究竟在何种层面上才应当发现「机器的美」?

然則,誰說機器沒有詩意?

我喊機器萬歲。

我用噪音寫詩。

而且,我與馬達同類。

只有那些農業社會的大傻瓜,

才會害怕起重機把他吊起來

送到輪船貨艙的大嘴巴裏去

被那怪物嚼得稀爛,粉碎。

(纪弦《我來自橋那邊》,1958 年)

他看见过一个比他更小的孩子

在打瞌睡的时候被机器上的皮带卷了去。

而那疯狂地旋转着的机器

很快地吃了他,

连骨头都嚼得粉碎。

(何其芳《夜歌(四)》,1940 年。怎样的意识形态?怎样的真实的人文性?)

3、美与不美丽

我行过的每一街,

我居过的每一城,

我坐过的每一沙发和椅子,

我饮过的每一酒杯和酒瓶,

凡认识我的,

凡晓得我的名字的,

都说我的坏话,嘲笑我。

是什么缘故呢?

不知是什么缘故啊。

而我知道的是:

凡说我的坏话,嘲笑我的,

都是美的,美的;好的,好的。

(纪弦《说我的坏话》,1943 年)

你说你看见了

一个寄养在亲戚家的

五岁的孤儿,

在阳光照着的道路上

跑着,跑着,又突然停止,

突然嘴唇颤抖起来,

流出了眼泪?

是的,生活是并不美丽,并不美丽。

……

你说你知道

你看见的还太少,还太细小,

还有着更多的不美丽,更大的不美丽!

(何其芳《夜歌(三)》,1940 年)

▮ 相𨳹 ▮